Webデザイン後、お客様にお伝えしているSNSマーケティングについてのまとめ。SNSの基本戦略からはじめ、初心者にはわかりにくい要点、考え方などについて解説。うんちく不要!テンプレはよ!って方はこちらへどうぞ。

スポンサードリンク

はじめに)SEOはSNSを無視できなくなった

2020年頃から人が何かを買うとき、Googleではなく、SNSやYoutube、Tiktok等の口コミが優先され始めました。

Google信頼低下とSNS台頭

SNS台頭は、Google検索上位にフェイクニュースが溢れたことで「ググる」信頼度低下が背景にあります。それはGoogleAnalytics統計でも顕著です。

GoogleはAI導入を進め、検索上位にGPTのような解答が表示されはじめた。今後、AI導入はSEOをさらにガラッと変えるでしょう。

Webマーケティング特徴一覧

一般的なWebマーケティングである下記3つを理解するために特徴を簡単にまとめました。

| 今までのSEO | 利点・難点 | 補足 |

|---|---|---|

| リスティング広告 | ⭕️お金さえあれば超手軽 ❌瞬間的効果で資産にならない | クリック単価上昇が割に合わない |

| SEO | ⭕️中長期間使えて資産になる ❌効果出るまで地道な作業 | レッドオーシャン化で届かない |

| SNSマーケティング | ⭕️指名検索を得られSEOに効果 ❌アイデアが浮かびづらい |

SEOの限界

「情報砂の一粒時代」(「ファンベース」から引用:著者・佐藤尚之)と言われる今日、膨大な検索数により99.9%がターゲットに届いていない。こうしたレッドオーシャン化が進み、検索SEOは限界が見えています。こうした背景により、SNSマーケティングがコスパの良い集客手法として注目されます。

広告、インフルエンサーの信頼低下

統計では、商品を買うきっかけとなった投稿が、広告はもちろんインフルエンサーでもなく、一般初心者の投稿であったとの報告が上がり始めている。影響力の強いインフルエンサーでさえ、入会や課金トラブルなどの不祥事が続いており、一般ユーザーをうんざりさせていて、より一層リテラシーが上がっている。このように「いかにも売っている感」のあるインフルエンサーよりも知人や一般人のおすすめが信頼されている。

まとめ)SNSマーケティングとは

そんな、レッドオーシャンや情報過多の時代、ターゲットに情報を届けるために有効になる方法としてあげられるのがSNSマーケティングです。

SNSマーケの目的

- 口コミを作ること(UGCにつながる)

- 名前を覚えてもられること(ブランディング)

- 指名検索を得ること(SEOにつながる)

大企業のSNS活用事例

NHKのような真面目な会社でもtwitterアカウントを持ちリツイートを誘っている。こういったコンテンツづくりをSNSマーケティング業界ではUGCと呼び(次章で詳しく解説)、集客の要としています。事例を並べました。

NHK広報

NHKは公式と併用して広報専用のSNSアカウントを持ち、自由なツイートをしている。例えばこちらのツイートは1万以上のいいねでバズりました。9万いいねのトラ赤ちゃんのほうは、なんとツイパクである。

チキンラーメン

Duolingo(語学アプリ)

Duolingoは世界で一番使われている語学学習アプリ。つまり、真面目なお勉強アプリなのだが、記念日やハッシュタグでこのようなおふざけを投下する。まったくお勉強と関係ない内容がほとんどだが、UGC(リツイート)を達成。これは名前を覚えてもらうブランディング一本に絞りターゲティングしているからだろう。

SNSマーケティング用語

では、具体的にはどんな営業・集客方法があるのか、その考え方を紹介する前にSNSマーケティングで使われる用語を解説します。

- UGC(User generated contents)

SNS利用者側の自発的なコンテンツ。 - ULSSAS(ウルサス)

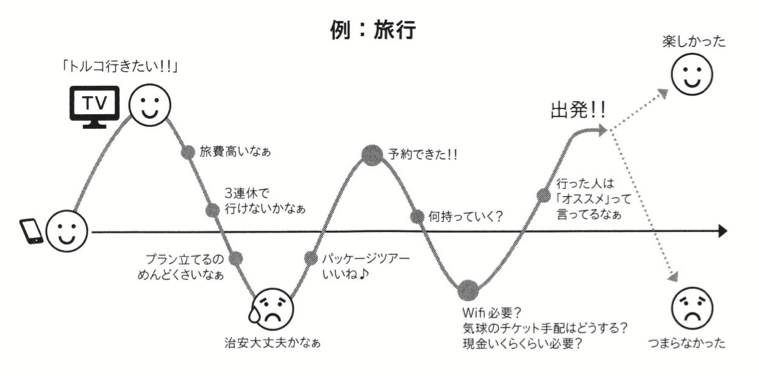

マーケティングでよく使われることばで、ユーザーが商品を知り(インプレ)購入(コンバージョン)するまでの購買プロセスで、主にリピートし再購入するまでを図にしている。この流れを確認することで目的や論議がずれることなくUGC作りに専念できる。 - カスタマージャーニー

顧客がサービス利用するまでの道のりを図にしたもの。この見取り図をつくることで、目的以外のコンテンツを作ろうとしたり、ターゲットに届かない対策に気づき本来のゴールに軌道修正する役割をもつ。 - インプレッション

情報が届いたユーザー数。まずはこの数字を上げてコンバージョンを上げること。パチンコに例えると玉の数で、まずはどれくらいの玉を購入でき打つことができるかということで、スタートはこれを上げないとコンバージョンが上がらず始まらないということ。 - コンバージョン

ターゲットに情報が届いた後で、そのターゲットが商品を購入(または目的のページやボタンをクリック)したか、の指標。これが最終ゴールとなり、この数や率を上げるためにインプレッションを上げ、UGCのアイデアを作っている全作業のゴール地点。パチンコで例えるとチューリップに球が入ること。 - 指名検索

バーベキューのお店を検索する時「BBQ、焼肉」で検索しヒットされるのではなく「ニコニコBBQ」といった具合に店名を直接検索されることを指す。つまり、名前を既に覚えられ信頼されていることが重要で、そうされためにSNSマーケティングがあると言える。指名検索はSEOランクが上がるとても重要な指標となっていて、検索上位に大きく影響するのでSEO対策としてとても重要。SNSマーケティングでは、「牛丼といえば吉野家」「お茶漬けといえば永谷園」と想起できるように繰り返しSNSでのブランディングとUGCを回すことが重要です。 - スモール・ストロング・タイ

「小さくて強い絆」の意で、会社やつきあいや社会的なつながりよりも、知人・親戚などのプライベートなつながりの情報の方が断然信頼度が高く優先されることを表した言葉。

次の章からこれらの言葉を使って具体的にマーケティングを解説します。

UGC解説動画

UGCを作る

解説の後で、実際にUGCを作る方法について詳しく説明します。

UGCとは

UGCとはUser generated contentsの略で、SNS利用者側の自発的なコンテンツを指す言葉です。実例は次の通り。

UGCの例

- twitterなどSNSの自然発生的投稿

- 食べログやamazonなどのレビューや口コミ

- 価格.comの商品購入者の声

- 化粧品を探す時のアットコスメのレビュー

- ブログや商品使用感想文や動画

どうすれば作れるかは後の章で解説します。

UGCが売り上げにどう直結?

UGCが増えた場合、どのような順で商品の売り上げに直結するのかをリスト化しました。これがわからないと費用対効果がよくわからなくなるので、一旦頭に入れておきましょう。

- UGCが増える

- 指名検索が増える

- これでコンバージョン率=成約率が上がる

- ブランドの信頼性が上がり、知人がシェアしやすい(プライベートグラフが上がる)

- さらに指名検索が増える…

SEOより売り上げに直結しやすいUGC

- 検索:見込み顧客に過ぎず、売り上げ直結しずらい

- UGC:既に購入を求めている人たちで、売り上げに直結

フォロワー増に陥らないこと

初心者は、フォロワーを増やすことだけに専念しがちです。

フォロワー増やしは間違いではありませんが目的ではありません。フォロワー数はインプレッション、購入へのゴールがコンバージョンと考えると両方大事ですが、SNSマーケティングの世界では自社アカウントがメインではなくUGCを回すのがポイントである点で、「フォロワー数=自社コンテンツではない」の認識が重要。自社コンテンツになり得るのは、リツイートやいいねしてくれそうなアカウント、つまりコアなファンだけです。

1万人のフォロワーよりも 質の高いフォロワー10人

要は、いかにUGCを発信できるコアなフォロワーを増やすかが重要で、そのコアフォロワーさえいれば、たとえ10人でも1万人に届けられる潜在力がある。つまり1万人の拡散力のないフォロワーよりも勝るわけです。

UGCが生まれやすい企画とは

- 自社アカでない一般ユーザーからの発信

- 広告らしくない

- 使ってみたい、と思わせる企画

- インスタ映え

- 接触回数が多い企業(心理学上の単純接触効果)を狙う

例えばtwitterを眺めるとこんなリツイートをよく見かけますよね。これらはUGCで、公式アカウントを一切見ることなく知人に広がります。

よくあるUGC事例

- PayPayのリツイートキャンペーンで300円ゲット

- ファミマチキンリツイートでもう一つゲット

ですが、これらは決してリツイートしやすい理想のUGCとは言えません。利用者が自発的に、受ける方も違和感なく受けられるUGCのほうがより拡散されやすくブランドとして愛されることは間違いありません。

UGCが発生しやすく、広げやすい、そんなUGC企画とはなんでしょう。

結局バズらせること?

ある意味正しいが、バズは一度きりであり再現性も低く単純接触効果も見込めない点で絶対ではありません。バズネタをコンスタントに産むことは予算が潤沢な大企業にしかできません。一過性でなく再現性を高めることで指名検索にもつながるUGCが理想で、次々とバズを産まなきゃいけない、というストレスは不要です。

UGCの始め方(twitterを例に)

UGCの始め方は人によって違います。まずは自分のアカウントがどの位置にいるか確かめましょう。

自分のアカウント位置

指名検索があるか、ないかで施策が別れます。

| 位置 | 施策 | 補足 |

|---|---|---|

| UGCあり | さっそく活用を | さらに上へ! |

| UGCなし、指名検索あり | UGC出すためにSNS活用を | シェアされるアカウント運用とコンテンツ促進 |

| UGCなし、指名検索なし | UGC出すためのコンテンツを | SNSやブログ、動画作成へ |

ULSSASについて

ULSSASとはSNS時代の購買プロセスを指したマーケティング用語で、それぞれの頭文字の意味はは次の通り。UGCとは別に、運営側が持つべきマインドのサイクルです。

ULSSASの意味

- U(UGC)

- L(LIKE:いいね)

- S(Serch 1:SNS検索)

- S(Serch 2:Google検索)

- A(Action:購入)

- S(Sare:拡散)…拡散によってLに進み繰り返される

どんなフォロワーを獲得すべきか

UGCを回すにあたり、どんなフォロワーを増やし獲得すべでしょうか。UGC企画を考える前にフォロワーをできるだけ多くいた方が越したことはありません。それではどのようなフォロワーが理想的でしょうか。

スモール・ストロング・タイの法則

「スモール・ストロング・タイ」とは「小さくて強い絆」の意で、会社やつきあい等の社会的なつながりよりも、知人・親戚などのプライベートなつながりの情報の方が断然信頼度が高く優先される、というマーケティング用語です。

情報の拡散は、フォロワーの多いインフルエンサーによるものではなく、小さい鎖のようにつながって広がっていくものだという考えに基づいています。 スモール・ストロング・タイの連鎖でUGCが広まると、情報が信頼され、購買につながる確率も格段にアップします。

クオーターSEO「ULSSAS(ウルサス)とは?SNSの時代の購買モデルを解説」より引用

優先度の違い

プライベートグラフにリーチするtwitter型プラットフォーム利用が推薦されるが、他もニーズによって使い分ける事。

| 利用目的 | 特徴 | プラットフォーム |

|---|---|---|

| プライベートグラフ | 知人・親戚などの繋がりにおける情報交換(信頼度高い) 優先度:⭐️⭐️⭐️ | twitter型 |

| ソーシャルグラフ | 会社や公式サイトなど社会的な繋がりにおける情報交換(広告やつきあいが大半) 優先度:⭐️ | Facebook型 |

| インタレストグラフ | 趣味や興味を中心とした繋がり(趣味以外は広がりにくい) 優先度:⭐️⭐️ | Instagram、Pinterest型 |

スモール・ストロング・タイの法則から導かれる答えは次の通りです

インフルエンサー獲得より、個人的な関係を重視

たくさんのフォロワー獲得にあせったり、ホリエモンなどの有名人やインフルエンサーをフォロワーにしようという努力をするのではなく、小さくてもプライベートなファンがなによりも重要で、フォロワーと信頼と密な関係を築くことが何よりも大切です。プライベートなフォロワーは拡散力も強くUGCが回ります。

強いプライベート垢の特徴とは

では、プライベートグラフを重要視するとして、どんな個人アカウントをフォロー、またはフォロワーに獲得すべきでしょうか。プライベートで拡散力の強いSNSアカウントを見つける方法は、次のような特徴をよく知ることです。

FFにすべき個人垢の特徴

- FF50人前後(FFが1000人以上いるのはソーシャルの可能性が高い)

- 累計1万ツイート以上(毎日投稿していて、休眠していない垢は躊躇なくRTしてくれる)

まとめると、ツイートがまめで質が高く、プライベート使用の個人アカウントをフォロワーにするべきです

UGC構築までの道のり

結局、どれからどう手をつければいいのかよくわからない場合のために、UGC構築まで一番効率の良い手順を時系列でまとめました。

時系列

- オウンドメディアを立ち上げ、コンテンツを蓄積しておく

- 公式SNSアカウントを作り、投稿を続け個性を固め

- 個人用SNSアカウントを作り、フォローと個性を固めつつ高品質な個人的ネットワーク作り

- オウンドメディアからUGC向きの企画を投稿し、個人SNSからURL投稿

- フォロワーから自然RT

- サービス認知され指名検索を受ける

- ④に戻り次のUGC企画を考える投稿する(これを繰り返し)

おおよそこの順番で、自社ULSSASを参考にに回していく

UGCの具体策

ここからは具体的なUGCづくりについて解説します。ですがその前の施策として、UGCが生まれていない環境、あるいはUGCを補強する施策としてコンテンツマーケティングについて触れてみます。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログや動画など、SNS外部のコンテンツを利用して集客を図る施策のことで、コンテンツSEOとして効果あります。サービスを始めたばかりのビジネスや、UGCが自然発生しない時、ツイートの方法よりもまずはコンテンツに力を入れるべき段階です。それでは、具体的にどんなコンテンツがあるのか下のリストにまとめました。

主なコンテンツ戦略

- オウンドメディア(内部ブログ)

- 外部ブログ(note、アメブロ、はてな)

- Youtube(動画)

- TikTok(ショート動画)

その他、勢いのあるプラットフォームには必ず挑む姿勢が大切です

オウンドメディア運営

自社ブログや自社メディア、いわゆるオウンドメディアをSNSに拡散することはWebマーケティングの初歩的方法として認知されているとおり。UGCを回す前も後も、SNSと相性のいいオウンドメディアを大いに使うことが重要。特にUGCが回る前はとても大事なスタートにります。

潜在顧客にリーチ

SNSがプライベートグラフを中心にターゲットに直接リーチするのも重要ですが、将来サービスを利用する潜在顧客にサービスを知ってもらうことがとても重要。その役割を果たすのがオウンドメディアです。これによってまだサービスを利用するかどうか迷っている層に情報を届け、顧客を育成する重要な役割を果たすことができます。これはテレビ、新聞などのマスメディアを利用できない小規模ビジネスにとって唯一じっくり読める情報発信になり使わないわけにはいきません。

このようにUGCにつなげるため、オウンドメディアを起点としたコンテンツ運営が重要です

2つのゴール

- 顧客の教育(商品を買いたい気持ちを膨らませる)

- 購買を促す(実際に商品を購入するよう背中を押す)

この2つのゴール達成のために、そろぞれ1つづつLPを作ることもあります

PV目的でなく顧客にリーチしているか

これもSNSのフォロワー数信仰と同様、PV信仰という勘違いが根強くあります。ページの人気度よりも、潜在顧客にサービスを知ってもらい、商品の購入意欲を高め背中を押すことがオウンドメディアの役目。

具体的な目標設定(ミッション)

PVにとらわれないオウンドメディア運営のために、あらかじめ目標(ミッション)設定を定めてるのが重要です。

目標設定例

- お問い合せを増やす

- UGC、ULSSASを回す企画

ミッションとペルソナを定める

マーケティングでよく使われる手法ですが、サービスの利用者像、いわゆる「ペルソナ」を設定することが集客上とても重要になります。ペルソナを明確にしないと、ターゲットがブレて本来の顧客にとどかない現象が起こってしまい、その軌道修正も混乱し難しくなります。

ペルソナは複数でもよい

ターゲットとなるペルソナは一人である必要はなく、「若い女性」「中高年の男性」等、2〜3人の人物像の設定でも構いません。いくつかの人物像を明確化し、そのライフスタイル、どんな悩みを持ち、生活習慣、趣味嗜好などを想定することが、コアで上質なオウンドメディアのファンを育成する可能性をブレずに高めます。

ペルソナの悩みを解決するコンテンツを作る

ペルソナが決まったら、その人物の悩みを自社サービスがどう解決するかを細かく想像ができ、ブログや動画などのコンテンツの内容をよりはっきり作りこむ事ができます。その読者はまるで自分のことのようにそのコンテンツに触れ、より親近感を増してファンになるのが理想的です。複数設定したペルソナなら、それらの人物像が本当に欲しい情報なのか細かく吟味し内容を決めましょう。

専門的で狭く深い情報を発信

情報が溢れる情報過多の時代、オウンドメディアは自分達の専門領域でより浅く深くなる情報が重要視され好まれるでしょう。狭いからと躊躇せず自分ら専門領域の特殊なスキルやメンタルをコンテンツに十分反映しコアなファンを獲得しましょう。

コンテンツSEO

キーワードや適切な文字数など、従来のコンテンツSEOの施策も必要です。これについてはこれだけで一冊の本になるので詳しくは専門書を読んでください。簡単にまとめると次の通りです。

SEOのポイント

- 一定の量と質を保つ

- 本文とタイトルにキーワードを含める(だが過剰はNG)

- 独自の視点、独自の写真で独自性を保つ

- 独自のインフォグラフ、図表があること

- タイトル、サムネイルをキャッチーに

- これらを総合し失敗と改善を繰り返す

カスタマージャーニー

コンテンツを作る時は、カスタマージャーニーマップを作り、ユーザーの目線を十分意識することが重要です。ユーザーがどんなキーワードで記事を探し、読み、離脱するのかを図式化します。このマップ作りによって自分勝手な記事になることを阻止し目的にあわせたブレないコンテンツにしましょう。

UGC定番SNSテンプレート

結局、何をすればいいわけ?

…と思っているここからはUGCを考え試行錯誤の章です。思いつくまま様々な方法をブレストしてみました。この中でも季節ものとミームは数え切れないほぞあるので、あとは実行するだけです。

お手軽、UGCテンプレート

どうしてもアイデアが思いつかない。今すぐ投稿したい!という方は過去の事例をアレンジしよう。

| 方法 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 季節ネタ | 季節行事に合わせた投稿 | Xmas、バレンタインデー等 |

| ネットミーム | ミームのアレンジ | メントスコーラ等 |

| 流行 | 流行のアレンジ | ジブリ新作映画のパロディー |

| 面白写真 | ウケる写真 | どっきり、失敗写真、等 |

| 映え写真 | 綺麗な写真、旅行、料理 | 料理、花、猫 |

| 見たら真似したい写真 | かわいいレシピ等 | キャラ弁等 |

| ユーザー参加型 | 写真ブース作り等 | |

| 商品やサービス | 中の人のいい話 | 推し商品の開発秘話 |

| 意図的なミス | ツッコミ用 | 誤字など |

SNSツイートの実例

どうしても思い浮かばない場合や慣れるまでは、既に使い古されたテーマを再利用するのも手です。最も手軽にバズらせる方法はミームを使うか、自社にアレンジする方法だ。例えば次のような実例を参考にしましょう。

季節もの定期テーマ

季節ごとに訪れる祝日やイベントなら毎年繰り返しやってくるのでネタ切れしにくく何度も波がやってきてその度に盛り上がります。自社サービスに合わせアレンジ力が試されますね。

あらかじめ1年のイベントを一覧化し、できることを決めて準備しておいて、予約ツイートを。

ネットミームのアレンジ

ミームとは、ネットで拡散されている話題性つよい定型テーマや、噂話、都市伝説をネタにした画像です。一番古いものとして「アイス・バケツ・チャレンジ」というのがありましたね。世界的に話題となる統一的なテーマなのでハッシュタグで拡散しやすくウケもいいです。

常に電波を尖らせ、流行っていることを早くキャッチし、自社アレンジしツイートするのがポイントです

投稿先と拡散先を分けること

SNSによって投稿先(売り場)と拡散は明確に分かれる。場所を間違えると拡散できるネタも広がりません。SNSの性質をよく理解して投稿と拡散を使い分けましょう。

| 投稿向き | 拡散向き |

|---|---|

| Facebook ブログ | tiktok Youtube |

SNS別投稿のハードル

自社SNSを運用する場合、プラットホームによっては投稿のハードル差があり、難易度を考慮しなくてはならない。いくらバズ効果があっても動画編集なんて無理な人も多い。貴方にあったSNSを探すために難度差を表にしました。

| 投稿タイプ | 投稿 | DM | 拡散 |

|---|---|---|---|

| TikTok | 高 | 高 | 高 |

| Youtube | 高 | 高 | 低 |

| 低 | 低 | 低 | |

| 低 | 低 | 高 |

以上の理由からtwitterが一番ハードルが低く、顧客にも回しやすい

大企業から学ぶものはあるか

ハーゲンダッツのUGCマーケ手法に学ぶ

これはハーゲンダッツ公式から学んだUGCマーケティングを5つのパターンにまとめたもの。さっき、上で挙げたUGCテンプレートのほとんどは、このハーゲンダッツ型だと④の「シェアしたくなる体験作り」に分類されるだろう。

ハーゲンダッツ型UGC行動

- ハッシュタグの設定

- 公式からリツイート

- コンテスト、キャンペーン

- シェアしたくなる体験作り

- インフルエンサーへの依頼

これらを効果的に織り混ぜ、失敗と教訓を繰り返し成功パターンを蓄積していくことが大切。

UGCをWebサイトに表示させる

成功事例としてよく「Bace food」が挙げられている。SNSや口コミでのUGCを積極的にWebサイトやLPに口コミとして表示させるという手法です。これはWebサイト訪問者にとって信頼度を上げる効果が高く、コンテンツSEOにもなります。

キャンペーン

よく見かけますよね。気軽にUGCしたいなら手っ取り早いけど、頼りすぎるのはステマ法規制に抵触し危険です。

- ハッシュタグ投稿でマグカップ、エコバッグプレゼント

- スタバのフラペチーノブース

- スタバの誤字(わざと系?あざといので取り扱い注意!)

思わず写真を撮りたくなる仕掛けが定番。メンションやハッシュタグで通知が来るようにしておいて、小物をプレゼントをインセンティブにするのが重要。

大企業はUGCに予算

予算が潤沢な大企業はお金でUGCを買っています。商品を提供してPRしてもらう「ギフティング」という施策も一般化していて、それらの種類は次の通りです。しかし、Googleのガイドラインやステマ法規制(後述)に抵触する危険性もあり、取扱注意です。

Instagram内のマーケティング施策の例

| 施策 | 発信者 | 補足 |

|---|---|---|

| インフルエンサー | クリエイター、インフルエンサーに自社商品PRを依頼 | 有償 代理店あり |

| ギフティング | クリエイター、インフルエンサー、一般ユーザーに商品を提供しPR依頼 | 有償 |

| 自社発信 | 自社SNS、ブログ、動画、等 | 無償 |

| 自然発生UGC | 一般ユーザー | 無償 |

ギフティングとは

インフルエンサー、今でも主に一般人に商品を提供し、その使用レビューを投稿してもらうこと。Youtubeでよく言われる試供品だ。これはUGCを回す一番手っ取り早い方法だが、デメリットとして費用対効果や投稿日時などを完全にコントロールできない。

ギフティングの注意点

- 期間限定にする

- 購入の障壁を下げる(会員登録なし、PayPay使用可など)

- SNS投稿画像をサイトの価値にする(有料だがLEEP使用検討=投稿がWebに表示されるツール)

ステマ法規制施行!

2023年10月から日本でステマ法規制が施行される。これはこのページのSNSマーケティング施策に大きく影響する可能性がかなりあるので、まずはこちらのリンク先を目を通してください。今後、時間があればこちらの内容を詳細にまとめます。

SNSマーケティングの基本姿勢

さぁ、いよいよUGC具体的な取り組みの前に、最後に、SNSマーケティングの基本姿勢についてここでおさらいしましょう。

基本姿勢

- 世界観を統一する

- ロールモデルを作る

- 1日最低1〜2回投稿

- 分析して、次に活かす

- 地道な営業活動

これら一つ一つを細かく解説すると次の通り

世界観の統一

- 雑多アカウントはNG

- 特定分野に絞ること

- 何者か明確に

- 統一感

ロールモデルを作る

- お手本アカウントを観察する

- ヒットしている投稿を観察する

- オリジナリティを出す

1日最低1〜2回投稿

- 物量。質が落ちない程度に

- 1日1〜2回で更新感出す(更新感のあるSNSに人は集まる)

- ひとつひとつに意味、目的を

- 雑多ネタNG

- 投稿時間揃える

分析で次に活かす

- PDCAしないと伸びない

- 仮説を立てテスト➡️実践➡️反省➡️仮説

- 良い投稿、悪い投稿の共通点探す(ネタ、時間、曜日、ネガポジ、語調、画像、枚数)

- 難しい統計は後回しでおOK

地道な営業

- いいねまわり、コメントに積極的に

- キーマンへのメンション

- SNSアルゴリズムにも好影響

- コミュニティーを作る

- 最初はPR、誘導NG

おすすめ書籍

ここまでの内容は書籍「僕らはSNSでモノを買う」を参考にしてまとめたものです。さらに詳しい内容は、本書をご覧なってください。図版が多くとてもわかりやすい内容でおすすめです。